氷の上で滑ってころんで大腿骨を折り、金属の棒を骨に差し込んで入れ替える手術をした。完治に1年、普通に歩けるまで2ヵ月はかかるという怪我だったが、手術日も入れてたった5日間で退院した。歩けもしないのにもう退院!?!とビックリしたが、入院患者が長逗留することは(病状によるにしても)稀だとか。

アメリカは医療費が高く、とりわけ入院となると費用は莫大。健康保険でカバーされる日数も限られる。また、入院中は毎朝、鼻の穴に黴菌感染防止の薬をたっぷりと塗られたが、病院は他の病気やヴィールスから感染する率が高く、患者にとって実は非常に危険な場所なのである。

この2つの理由から、病院側のスタッフは一刻も早く患者が回復し退院できるよう手を尽くしているようだ。

「病院ドレス」は、性別・体型にかかわらず皆同じ

入院すると患者は病院ドレスに着替える。このアッパッパー(死語?)はワンサイズで、後ろを紐で結ぶだけ。男女も年齢もやせふとも背の高低も区別なし、退院まで患者全員お揃いという平等さ。

電話はどこの病室でもベッド毎に枕元に備え付けられており、家族や仕事関係へも連絡し合えて、ありがたい。完全看護なのは言うまでもない。特別なつてもなく、頼んだわけでもないのに、手術後、シャワートイレ応接セットまでついた個室で目が覚めた。緊急入院だったのでたまたま空いていた病室に通されたらしい。特別料金はとられずにすみラッキーであった。

医師、看護婦、セラピスト、身の回りの世話をする人、身体機能のモニターをチェックする看護助手、体温や血圧を測る人、食事を運んでくる人、ソーシャルワーカー、医師見習い、研修生、新聞を持ってくる人、ごみを集める人、部屋を掃除する人などが次から次へとやってきて、数えたら1日平均14人。皆、にっこりと愛想よく名前を名乗り、何をしに来たかを説明してから仕事にうつる。各自仕事の持ち分がきっちりとあり、例えば看護研修生は(当然ながら)資格が無いので鎮静剤をうつのは看護婦がするし、看護婦は患者をベッドから車椅子に移すような力仕事は身の回りの世話をする若い男性に任せていた。

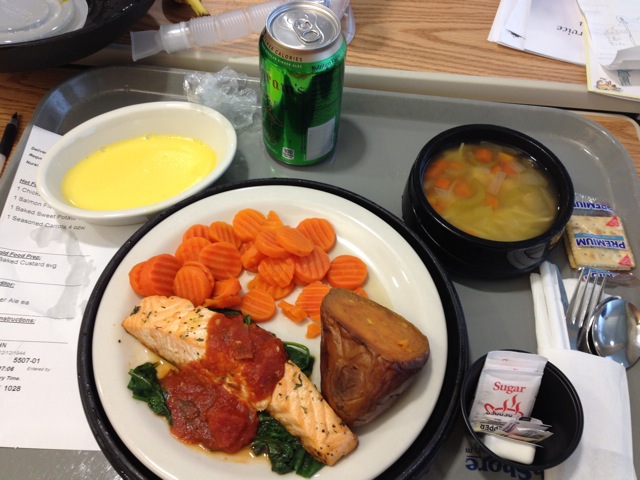

食事メニューは豊富。朝昼晩決めるだけで大仕事

手術後まだ朦朧としているのに、食事は何にするかと電話がかかる。例えば夕食はサーモンフロレンティン(何の事やら?)、海老のバタ焼き、チキンマサラ、白身の魚、ターキィ、ミートローフなどメニューの中から選ぶが、マッシュルームのソースかけやら赤ワインソースなど味を想像するのがしんどい(何でもいいから適当に持って来て欲しい)。付け合わせに野菜や御飯、マカロニなど18種の中から3種選ぶよう言われる。デザートはアップルパイやら果物盛り合わせなど12種から、飲み物も数ある中から選ぶ。朝昼晩決めるだけで疲れてしまった。

高血圧で糖尿気味、おまけに心臓まで悪い友人が入院した時、食事はかなり制限があるにもかかわらず沢山の選択があり美味しかったそうだ。自己主張が強く口うるさいアメリカ人が多いせいか、自分の好みの品を選べるよう、沢山の品数が用意されているのだろう。

リハビリは、まず退院してから自宅のベッドに辿りつくまでを想定

手術の翌々日からフィジカルセラピストがやってきてリハビリを始める、というので驚いてしまった。まだ腕や足に何本ものチューブがついているが、それでもベッドから降りてウォーカーという歩行器具を使い数歩だけだが歩く練習をする。その後退院まで1日2回、フィジカルセラピストの指導でリハビリをしたが、普通の暮らしができることを目標に訓練させられた。

自分で車を運転できるのは先になるが、退院する時でさえ車に乗り込んだり、降りられなくては困る。同じ系列の隣町の病院には車前部のモデルがセラピー室に設置してあり、車の乗り降りを実地に練習できるそうだが、この病院には置いていないので普通の椅子で練習。まずウォーカーにつかまりつつ腰をそろそろと椅子に下ろして座る。それから手を使いながら、時計の針で言えば9時から12時へと椅子の上で両足を揃えて足を廻す練習。これで車に乗り込めシートに座れる。次に車から降りる練習だ。先ほどと逆の動作を繰り返す。

翌日は階段上り下りの練習。3段だけ作ってある階段モデルで、ウォーカーから階段モデルの手すりにつかまりながら上ったり下りたり。転倒防止に太い帯を身体に巻かれ、セラピストが犬を引き綱でコントロールするようにしっかりと支える。これらの練習で、退院してから自宅のベッドまでたどりつく準備が完了だ。

身の回りのことは自分で。アイディア器具にびっくり!

この他に、簡単な器具の助けでいろいろなことがひとりでできることをセラピストから教わった。身体が曲げられないので手が足先まで届かず靴下がはけない。その場合は、プラスティックの筒を縦半分に切ってひもをつけた道具に靴下片方をはめる。ひもを両手で持ち、そこへ自分の足をすぽっと入れてひもを引っ張りあげると、あら不思議!スルリと靴下がはけるではないか!

一人暮らしの人が多いせいだろうか? 家族に頼らない、頼れないお国柄だからだろうか? 服の着脱の仕方も「グラバー」という冗談っぽい器具を真面目に使って教わった。ハンドルを操作して長い手先で掴むゴミ拾いのような道具である。服や下着、ジーンズなどを着る時にまず衣服を床に落とす。次にグラバーで操作して服とか下着をつまみ上げながら足を入れる。このいとも単純な2つの道具で、身の回りのことがすべて一人でできるようになるなんて考えも及ばなかった。

では早々と退院したのはよいが、まだ普通の生活ができない患者はどうするのだろうか? 次回に説明したいと思う。

Akemi Nakano Cohn

jackemi@rcn.com

www.akemistudio.com

www.akeminakanocohn.blogspot.com

コーン 明美

横浜生まれ。多摩美術大学デザイン学科卒業。1985年米国へ留学。ルイス・アンド・クラーク・カレッジで美術史・比較文化社会学を学ぶ。

89年クランブルック・アカデミー・オブ・アート(ミシガン州)にてファイバーアート修士課程修了。

Evanston Art Center専任講師およびアーティストとして活躍中。日米で展覧会や受注制作を行なっている。

アメリカの大衆文化と移民問題に特に関心が深い。音楽家の夫と共にシカゴなどでアパート経営もしている。

シカゴ市在住。