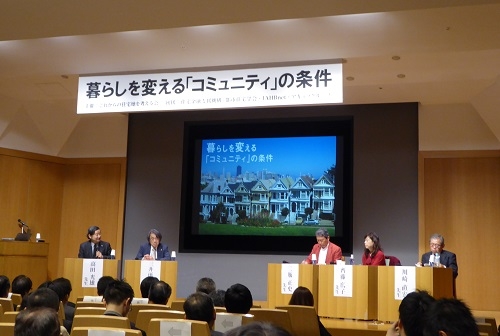

「これからの住宅地を考える会」(代表:髙田光雄氏/京都大学名誉教授・京都美術工芸大学工芸学部長)主催のシンポジウム「暮らしを変える『コミュニティ』の条件」が16日、すまい・るホール(東京都文京区)で行なわれた。後援は、(独)住宅金融支援機構、(公社)都市住宅学会、アキュラグループなど。

「これからの住宅地を考える会」は、コミュニティ形成が図られ、美しい景観と優れた住環境を維持することができる住宅地開発の促進に向け、戸建住宅地における中間領域(コモン)の整備や管理組合設立、コミュニティ醸成支援方法などについての基礎研究・事例研究や、実際の住宅地開発における実証研究を行なう目的で集まった有志の会。

今回のシンポジウムは、コミュニティ活動がおのずと活性化する仕掛けを組み込んだ住宅地計画とその支援方法を探ることをテーマに設定した。シンポジウムでは、同会メンバーの三井所 清典氏((株)アルセッド建築研究所代表取締役所長)、二瓶正史氏((有)アーバンセクション代表取締役)、齊藤広子氏(横浜市立大学国際総合科学部教授)、川崎直宏氏((株)市浦ハウジング&プランニング代表取締役社長)が講演。空間デザインや住宅地計画、コミュニティ活動支援など、それぞれの専門分野の観点からハード・ソフト両面で提言し、最後に代表の髙田光雄氏が各提言を総括した。

同氏は中間領域をコミュニティにつなげるヒントとして、社会、環境、文化・グローバリゼーションの変化という3つの観点から、コミュニティの「暮らし」の変化に合わせた仕掛けを考えることを提案。「社会」では少子高齢化等の問題により生活が“個人化”しており、具体的な仕掛けにより地域で子育てをシェアするなど、生活の一部を共同化する場が求められているとした。また「環境」では、電力や熱などエネルギーのシェアを通じたサスティナブルな空間の創出の必要性を説き、「文化・グローバリゼーション」では、その土地ならではの資源を発見し、地域の生活文化としてシェアするといった動きをサポートすることが重要であるとした。

シンポジウムを後援したアキュラグループ代表の宮沢俊哉氏は「以前は“閉じる”住宅地づくりをしていたが、今は、パブリックな領域を設けるなど“開く”住宅地が求められている。当然、プライベートな領域も必要であり、閉じるのか開くのか、いまだ迷うところもあるが、今日の中間領域というキーワードを深く受け止めたい」などと感想を述べた。