森ビル(株)は17日、最新のIoT技術を用いて建物の震災リスクを見える化する「土地建物格付けシステム」を独自開発したと発表。メディア向けに説明会を開催した。

2020年3月に、国立研究開発法人建築研究所の委託事業「革新的社会資本整備研究開発推進事業(BRAIN)」(※)に、耐震・免震・制震構造に関する調査、研究開発を行なう(株)小堀鐸二研究所と共に採択され、研究開発を進めてきた。

同システムでは、従来の地震センサーよりローコスト、省電力のセンサー(ローパワーネットワークセンサー)を開発した。木造以外の鉄筋コンクリート造・鉄骨造を対象に、建物の1階と屋上(階数制限はなし)、建物に近い地盤部分の3ヵ所に設置することで、地震発生時の地盤と建物の揺れを測定し、クラウド上で観測データを収集。都市内のさまざまな場所の建物に設置し、収集した観測データを独自のアルゴリズムによって解析することで、各建物・地盤の揺れ性能について偏差値方式による定量評価と格付け(ランキング化)を実現する。

各ビルの所有者や管理者に向けて提供し、建て替え時期の適正判断や、耐震改修の促進に役立ててもらうことを想定するほか、都市全体の震災リスクを見える化・定量化することで、不動産売買時の参照データとして提供するなど、新たなビジネス創出を目指す。

現在、試作機を同社が管理する建物に加え、21年7月に「地方創生に関わる包括連携協定」を締結した長野県茅野市内の小中学校等36棟への設置を進めており、2月より事業化に向けた社会実装を開始。23年1月のサービス開始を予定している。

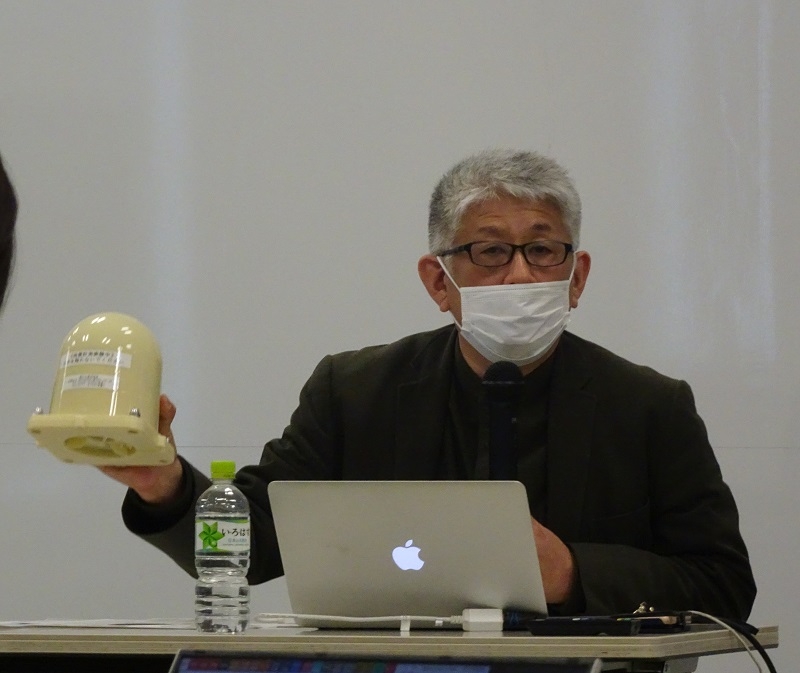

なお、同センサーは、電気工事不要で屋外設置が可能。乾電池(単1・8本)で1年以上の駆動が可能な省電力かつ無線式の小型センサーとなり、従来の地震センサと比較して10分の1程度のコストとなる見込み。導入のしやすさから、提供するサービスはサブスクリプション方式などを検討しているという。

会見した同社都市開発本部計画企画部メディア企画部部長の矢部俊男氏は、「1981年の新耐震基準の施行から約40年が経過し、償却期間の50年経過を見据えて、新耐震建物の建て替えが検討され始めている。その一方で、地盤の条件や建物の老朽化スピードは一律ではないため、各建物のリスクと安全性を正しく評価するかが難しい。当システムは、そうした安全性を見える化するもので、耐震改修の促進や都市全体の安全性の可視化、震災時対応の迅速化などにつなげていきたい」などと話した。

(※)建築研究所が建築・住宅・都市分野の国土強靭化や生産性向上等に資する革新的技術の事業化に向けた研究開発を推進することを目的とした委託研究制度。