大学との連携による“知縁”づくりがキーワード

自立型高齢者住宅「ゆいま~るシリーズ」を全国で展開する(株)コミュニティネット(東京都千代田区、代表取締役:高橋英與氏、以下、コミュニティネット)が手掛ける「町田ヒルズハウス」(東京都町田市)が話題を呼んでいる。桜美林大学が所有する敷地内に「サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)+一般住宅+学生棟」を建設する計画で、目玉は何と言っても「大学との連携」。「カレッジリンク型CCRC」の誕生に期待が寄せられている。

◆生涯学習や学生との交流により、高齢者の自立度がアップ

「CCRC」とは、「Continuing Care Retirement Communities」の略で、高齢者が元気なうちはもちろん、途中で介護が必要になっても継続的なケア(介護)を受けながら生活していける施設のことを指す。主にアメリカで発達した高齢者居住コミュニティのことで、近年は新しい居住コミュニティとして「カレッジリンク型シニア住宅」が登場している。大学のキャンパス内に立地し、大学と連携して運営する高齢者住宅のことだ。生涯学習や学生との交流により、高齢者の平均寿命が伸びたなどの効果も出ているという。

ちなみに日本でも、政府が今年2月から「日本版CCRC構想有識者会議」を開催。CCRCをモデルに地方に高齢者向けの住宅をつくり、健康なうちに移り住んでもらい第2の人生をエンジョイしてもらおうというもの。地方への高齢者移住を支援し、地方の活性化を図ることを目指している。

同プロジェクトは、2014年10月、東京都の「一般住宅を併設したサービス付き高齢者向け住宅整備事業」に採択されたもの。同大学が出資する(株)ナルドが事業主体で、自立型の高齢者向け住宅を展開するコミュニティネットがプロデュースしている。

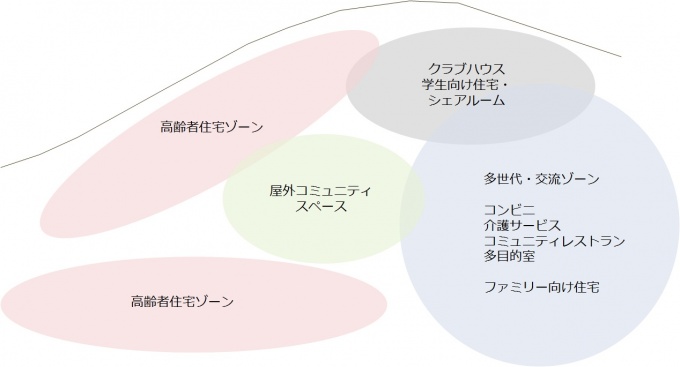

敷地面積約2,300坪に、サ高住60戸(専有面積31~50平方メートル)、学生寮(同25平方メートル)、一般住宅40戸(同60平方メートル)のほか、介護サービス事業所や学生と住民の交流スペース、コミュニティレストランなどを配置。建物はいずれも耐火性のある木造とし、木のあたたかみを出す。これらに、大学と連携した「学び」の要素を取り入れることが、同プロジェクト最大の特徴である。

桜美林大学は日本で唯一、老年学の修士号・博士号を取得できる「老年学研究科」がある。例えば、学生はデイサービス事業所で介護実習などを行なうことで高齢者を支え、高齢者は豊富な人生経験を生かして学生の良き相談役となることができるのではないだろうか。

また、大学内の図書館や食堂、ラウンジ、構内のベンチなどの利用も自由にすれば、高齢者の居場所が「1人の部屋」「病院の待合室」から「交流できる学びの場」「大学のキャンパス」へと変えることもできる。

◆「暮らし続けるしくみづくり」に必要なものとは?

(一社)コミュニティネットワーク協会(東京都千代田区、会長:袖井孝子氏、以下、コミュニティ協会)は、子供から高齢者まで、さまざまな価値観を持つ人たちが世代や立場を超え、お互いの生活を尊重しながら、健康・長寿で暮らすためのまちづくりを目指すという「未来を創る! 100年コミュニティプロジェクト」を推進している。「町田ヒルズハウス」でも100年コミュニティを実現させるため、今年1月、「町田小山ヶ丘で暮らし続けるしくみをつくる会」(以下、つくる会)を発足した。

「『つくる会』を通じ、将来的にそこで暮らすことになる人たちとのコミュニティを徐々に醸成していくことが目的の一つです。これまでに、コンセプト説明やワークショップを6回開催していますが、参加者同士の人となりや生活歴、職歴などを理解し合うことで、会を重ねるうちにコミュニティの基礎となる人間関係が少しずつ生まれてきているようです」(久須美氏)。

「『(それぞれの世代は)どういう暮らしを望んでいるのか』『高齢者がだんだん虚弱になっていったとき、若い世代はそこにどう寄り添ってサポートしていけばいいのか』など、ニーズを拾い上げ具現化していくことも、『つくる会』の大きな役割です」と、「つくる会」の目的について話すのはコミュニティ協会広報室長の渥美京子氏。

現在の参加者は40名強。「町田ヒルズハウス」プロジェクトに関心のある人、入居検討者の高齢者が割合として多いが、介護・医療連携を考えている地域の事業者や学生もいるという。最近のワークショップでは、「大学の出前講座をお願いしたい、無理ならば大学での聴講を許可してもらいたい。知縁は自分から働きかけないと得られないような縁だと思う」「今している仕事や関心の延長線上でできることがあると嬉しい」「人に何かを教えたい」「子供や青年たちと一緒にできることは何か」など、活発な交流がなされているそうだ。

「入居までのコミュニティづくりももちろんですが、入退去のたびに新しいコミュニティを育んでいく必要があります。そのために『つくる会』の機能を十分に生かし、その時々に合ったやり方で“暮らし続けるしくみ”を確立させていきたい」(久須美氏)。

◆近隣住民とのつながりも。地域ぐるみのコミュニティへ

着工は早くて今年12月、17年3月の竣工を目指し、現在、急ピッチで作業が進められている。

ハード面については、個々に分散する施設でも交流しやすいよう、中央に大きな通路を配置。1階部分だけでなく2階部分にも廊下を設け、それぞれの場所が相互に行き来できるようにする。地域との交流・連携も視野に入れ、敷地内には地域住民も利用できる屋上庭園やコミュニティレストラン、多目的室を設置して交流が生まれる仕組みとするほか、近隣住民が通り抜けできる通路やイベントスペースも設ける計画だ。

また、近隣や周辺地域の住民とのつながりを深めるため、近隣農家と契約してレストランで使用する食糧を確保する案もある。さらに、有事の際に助け合える関係を築くため、大学での防災訓練には地域ぐるみで参加するなど、「町田ヒルズハウス」を地域の拠点としていきたい考えだという。

高齢化が進む一方で、自立した高齢者向きのサ高住は決して多いとは言えず、さまざまなニーズに対応できていない現状がある。また、今回の取材を通して、高齢者にとっての「知」や「学び」の場が少ないことも分かった。

久須美氏は、カレッジリンク型自立高齢者住宅の成功のカギは、そうした“学び”と“コミュニティ”であるとし、「われわれも初めての試みのため手探り状態ですが、『つくる会』での生の声を生かし、高齢者と学生、ファミリー層、そして地域住民との交流のある暮らし、学びが身近にある暮らしの実現を目指します」と話していた。

高齢者と若者が交流により、お互いがいい刺激を受け合い、これまでにない創造性や発想、変化が生まれるかもしれない。「知」と「学び」の要素を取り入れた「カレッジリンク型CCRC」が成功するか否か、見続けていきたいと思う。(I)