アメリカで人口の約3分の1を占めるミレニアルズ(※)だが、彼らの新たな動きはこれまでの思い込みや習慣をくつがえし、世の中の流れまで変えつつある。注目するべき点は、創造的なIT技術が彼らの望む行動を可能にしている点であろう。言い換えれば、こういったダイナミックな技術革新の「受け皿」があるからこそ、ミレニアルズ独自の生き方が育ってきているとも言えようか。

いまや旧世代に取って代わる価値観の転換が起き、新しいアメリカ文化の萌芽が育っている気配が濃厚である

(※16歳から33歳の若者世代:資料によっては生まれた年に多少違いがある)。

ネットで注文、1時間以内に配達

シリコンバレーでバスティアン・リーマン氏によって数年前に設立されたポストメーツは、独特の配達サービスでミレニアルズに受け入れられ、フォーチュン誌によれば、いまや月に100万回もの配達をこなすまでに急成長した。

ポストメーツと提携したレストランや小売店、例えば地元のスターバックスやマクドナルド、セブンイレブン、アップルストア、大手薬局などに顧客がネットを通じて品物をオーダーすると、十数分から1時間以内で顧客の手元に品物が届けられる仕組み。

ネットで購入し自宅に配送するサービスは巨人アマゾンをはじめすでにいくつもあるが、ポストメーツは「地元のビジネスを助ける」点を強調する。ある都市の範囲内に絞って地元内の店舗から顧客へと届けるので、車でも近距離だし、自転車やスクーターで配達する点、ガソリンの消費量が少なく、その分、大気を汚さない。

アマゾンのように、いくつも州を跨いでの配送でガソリンを消費することはないため、環境保全に敏感なミレニアルズに好まれる。また、提携する小売店やレストランにしても、店内を広げたり配達に人を割く必要もなく売上げを伸ばせるし、ポストメートを通じて宣伝も行き渡る。

学生やリタイア層が「配達人」に登録

ポストメーツ提携店はサンフランシスコ市を中心に各都市に増えているが、その配達をする人も就労時間の柔軟性から、学生をはじめ仕事の片手間に配達したり本業同様に取り組む人など幅広い。好きな時間に好きなだけ仕事ができるので、リタイアしたベビーブーマーズも小遣い稼ぎに働いているようだ。

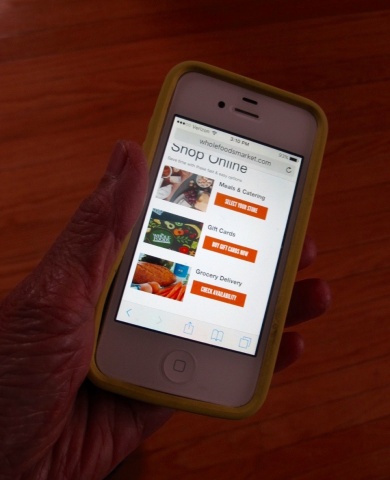

就労経験者に話を聞いた。働いてみたい人はまずネット上で応募し、説明会に出席して仕事の内容を聴く。配達に使うバッグやステッカーを渡され、ポストメーツのアプリケーションを自分のiPhoneに入れる。そしてPEX(ビサ)クレジットカードが各人に渡されるのだそうだ。

支払いはすべてネットで処理

実際の仕事の流れは、まず、配達できる状態なら、自分のiPhoneを開いてポストメーツの画面をタップすると、受け入れ体勢OKとなる。ポストメーツの本部(センター)へ顧客からのオーダーが入ると、そこから近い距離にいる配達人達へとGPSを通じて知らされる。待機している一人がキャッチして「僕が引き受けた!」とセンターに知らせると顧客に即メールが送られる仕組みだ。

配達人は早速指定のレストランや店へ品物を取りに行く。支払いはPEX(ビサ)カードでなされ、配達人が代金を立て替える必要はない。配達人は品物を受け取り、レシートを写真に撮って顧客へ送る。顧客の支払は全てネット上でチップも含めて処理されるのだそうだ。

料金は、品物の代金に加え、サービス料が9%、品物によって5ドルから20ドルの配達料金がかかる。

配達人へは、センターから月々本人の銀行口座に働いた分の金額が振り込まれる。

都市部のスーパーマーケットでも配達サービスが一般化

食料品はスーパーマーケットでまとめ買いをする人が多いが、1週間分ともなると大量だし重い。車がなかったら買い物はどうするのか?と思案することもあるが、ミレニアル世代はIT世代にふさわしいサービスを生み出している。上記のポストメーツがそうだし、インスタカート(Instacart) も良い例だ。

インスタカートはスーパーマーケットと提携した配達サービスで、利用者は携帯電話かコンピューターのネット上で果物やミルク、バター、洗剤など欲しい品物を指定する。品物は1時間以内に自宅まで車で配達される。出かけて買い物をする手間と時間が省けるので、このような配達サービスはフルタイムで働いていたり、小さな子供を持つ若い人々になくてはならないものとなっている。

都市にあるほとんどのスーパーマーケットはいずれもインスタカートのような配達サービスをしており、請け負う会社によってサービス料金や配達可能な区域や特別料金の設定がある。

「でっかい暮らし方」から脱却するミレニアル世代

郊外に大きな一戸建ての家と何台もの車を持ち、山ほどの食料を巨大な冷凍庫に保存し、紙類や洗剤などは倉庫並みの収納スペースへ、…、という「アメリカ的なでっかい暮らし方」を、これまでは違和感もなく多くの人々が受け入れてきた。土地が広いし、資源も豊かで、車があれば行動範囲が広がってゆく国だ。

しかし、ミレニアルズはその「でっかさ」を根底から否定し、これまでとは違う暮らし方をすでに始めている。多くのアメリカ人達が「豊かな暮らし」と信じ、ゴールとしていた暮らし方はすでに過去の栄光となり、新しい時代がやって来ているのだろうか。

一方で、都市から遠く離れた土地に住んでいたり、コンピューターやiPhoneの操作に難のあるお年寄り、本当に助けが必要だが余分な配達料金が払えない人々が、おいてきぼり、という状態にならないだろうか?

新しいアメリカ文化の形が本当に豊かな暮らしになるかどうか、考えてみる必要がありそうな気もする。

参考資料

https://postmates.com/apply?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_term=%7Bkeyword%7D&utm_campaign=courier&gclid=CP6f1prIm8sCFQmqaQodxqYCLA

http://fortune.com/2016/01/26/postmates-ecommerce/

Akemi Nakano Cohn

jackemi@rcn.com

www.akemistudio.com

www.akeminakanocohn.blogspot.com

コーン 明美

横浜生まれ。多摩美術大学デザイン学科卒業。1985年米国へ留学。ルイス・アンド・クラーク・カレッジで美術史・比較文化社会学を学ぶ。

89年クランブルック・アカデミー・オブ・アート(ミシガン州)にてファイバーアート修士課程修了。

Evanston Art Center専任講師およびアーティストとして活躍中。日米で展覧会や受注制作を行なっている。

アメリカの大衆文化と移民問題に特に関心が深い。音楽家の夫と共にシカゴなどでアパート経営もしている。

シカゴ市在住。