壁紙選択からオーダーメイド、DIYなど多様化

「賃貸カスタマイズ時代の到来」という記事を書いてから1年半余り、首都圏で定着しつつある賃貸住宅のユーザーによるカスタマイズ。その内容も壁紙1枚のチョイスタイプから本格的なオーダーメイド型まで多様化しつつある。また、ユーザーのリクエストをオーナーや事業者へ発注するスタイルからDIYを事業者側がサポートするというスタイルも出てきた。 今回は、最近の賃貸住宅のカスタマイズ事情を紹介しよう。

◆オーナー負担の完全オーダーメイド型も登場

「オーダーメイド型」とは、注文住宅や個人宅のリノベーション同様、入居者の要望を反映しながら内装づくりをしていくこと。費用は基本全額オーナー負担だ。

賃貸オーナーの青木 純氏が運営する1988年築の賃貸マンション「ロイヤルアネックス」(東京都豊島区、総戸数66戸)では、オーナー負担の壁紙の選択サービスからスタート、2012年から完全オーダーメイド型の住戸も提供している。フルリノベーションを前提に、施工前に入居者を決め、施工会社とともに入居者と数回打ち合わせを重ねたうえ、内装を決定。好評でこれまで6戸を手掛けてきた。

業界でもいち早く、06年からカスタマイズに着手していた(有)ランドマークス(東京都文京区、代表取締役:佐藤 武氏)も、同社で手掛けるリノベーション賃貸物件のうち、数戸は必ずオーダーメイド型のカスタマイズを導入。こちらもフルリノベーションで対応している。

また、両者とも入居者のリクエストは尊重しつつ、賃貸物件としての将来性も確保するように配慮。ランドマークスでは入居者から特殊なリクエストがあった場合は、一部費用を入居者負担とすることもあるという。

オーダーメイド型のカスタマイズは、数回の打ち合わせなどが必要で、一見手間がかかるように見えるが、2者とも「ユーザー視点の貴重な意見を聞くことができ、長く愛される住宅ができるため、それ以上の価値がある」と話す。

従来の原状回復費用と比較するとコストが大幅増になることは間違いないが、優良な入居者の長期入居が見込めるため、家賃で回収していくことが可能だ。

最近、こうしたオーダーメイド型を採用する企業が増えており、各社さまざまな工夫で差別化を図っている。

(株)NENGO(川崎市高津区、代表取締役:的場敏行氏)では、無垢材や塗装仕上げなどを採用、メンテナンスがしやすく、優良な住宅として残していくことをコンセプトとしている。「中途半端な改装はしないことを意識しています」(同社空間ディレクター・和泉直人氏)。地域の資産として優良ストックへ転換させていく意味でも“質”にこだわっているそうだ。

◆初心者でも気軽に。サポート付きDIYも誕生

一方で、ユーザー自身が自由に改装できる物件も増えてきた。原状回復義務は課さず、退去後もカスタマイズしたものをそのまま貸し出すことで、オーナーにとっても負担感が少なく、次の入居者も決まりやすい、というメリットもある。

しかし、そういったことに興味のあるユーザーはまだ限定的。多くの一般ユーザーには「DIY」自体のハードルが高いというのも実態だ。日本一の賃貸保有戸数を持つ(独)都市再生機構(UR)では、11年9月よりユーザーが自由に改装できる「DIY住宅」を開始したが、思ったほどの反響を得られなかったという。

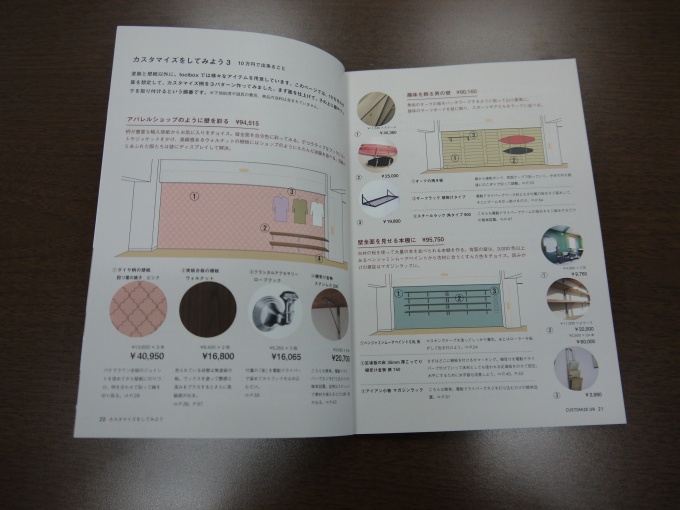

そういった反省点を踏まえて、URが13年9月に提供開始したのが「カスタマイズUR」。住戸内の一部壁を「フリーウォール化」、その範囲内であれば、棚付け、クロス貼り、塗装など自由にカスタマイズできるというサービス。その最大の特徴は、リノベーションやDIYツールの提案に定評のある「東京R不動産」((株)スピーク)が展開する「R不動産toolbox」(http://www.r-toolbox.jp)と提携し、手厚いユーザーサポートを付けたところにある。

ユーザーが、入居時にはオリジナルのカスタマイズ指南本に加え、壁紙貼り用もしくは壁塗装用のキットを提供。無料相談窓口や「R不動産toolbox」を通じてカスタマイズ商品の販売・工事サービスの提供などを行なっていく。「アドバイザーがいることでオーナー側も安心感が得られます。また、モノを選ぶ基準をこちらが提示することで、ユーザーも判断がしやすくなります」(同社リノベーションチーム・マネージャー・荒川公良氏)。

当初、都内の3団地(「晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー」(東京都中央区)、「フレール西経堂」(東京都世田谷区)、「品川八潮パークタウン潮路南第一ハイツ」(東京都品川区))で計13戸を提供。「フレール西経堂」ではモデルルームタイプすべてに申し込みがあり、対象住戸の増設も行なっている。キットへの申し込みも着々とある状況で、実際DIYに着手した入居者も出てきた。モデルルーム来場者へのアンケートでは、約半数がフリーウォールに次いで同サポートに対し「興味がある」と回答を得たという。

◆地方での訴求はこれから。ユーザー負担が基本か

一方、地方都市では、カスタマイズがなかなか普及していないのが現状のようだ。福岡でいち早く賃貸管理物件にてカスタマイズサービスを取り入れた吉原住宅(有)(福岡市中央区)とそのグループ会社で不動産コンサルティング事業を担う(株)スペースRデザイン双方の代表取締役を務める吉原勝己氏は「オーナーの理解がまだまだ。まずは周知していく必要がある」と話す。

スペースRデザインでは、入居前と入居中の2段階に分けてサービスを提供。入居前に入居者の希望を聞いたうえ、壁紙や棚設置などのリノベーションをあらかじめ行なうケースと、入居後に入居者が住まいながら部屋の使い勝手の良し悪しなどを踏まえたうえで、同社が相談に乗りながら改装のアドバイスやリノベーションを実施するケースだ。改装費用の負担はオーナー・入居者でケースバイケースだというが、「賃料がそもそもそれほど高くない地方では、ユーザー負担で展開するのが基本となるであろう」(同氏)ということだ。

京都市下京区の(株)八清(代表取締役:西村孝平氏)も、オーナーの理解を得るのが難しいため、自社(がオーナー)物件にてカスタマイズを導入している。同社の自社賃貸物件はほとんど20年以上、中でも客付けが難しいワンルーム物件の差別化策として採用している。ある1971年築のワンルームマンションでは、内装材や水回りの一新などシンプルなリノベーションのみ施したうえ、自由に改装OKとした。「現在はリノベーション済み部屋への需要のほうがまだ高いですが、新たなサービスも積極的に導入したいと考え、提案しています」(同社ライフネットワーク部・松本和也氏)。

◆カスタマイズとは「入居者との対話」で成り立つもの

画一的デザインの賃貸住宅で集客するのは難しい時代。首都圏でも少し郊外にいけば新築でもなかなか入居者が決まらないエリアも多い。築年数が経過した物件はさらに厳しい状況だ。

これからの賃貸住宅は、賃貸だからこそ楽しめる、愛着が持てる仕掛けが重要になってくるだろう。その対策はさまざまだが、その一つとしてカスタマイズは有効といえる。

カスタマイズへの取り組みが、事業者の間では半ば「ブーム化」しているといえるが、一方、一部の事業者からは「実際、オーナーを含め大半のユーザーはそのブームに付いてきていないのではないか」という指摘もあった。「“つなぎ役”がいないからではないかと考えています。空間を自由に変化させていく際、必要な知識や技術をユーザー、オーナー双方にきちんと伝えることが必要です。住宅のリテラシーが低い中でいきなりカスタマイズができる、有効だと説明しても難しい、きちんとしたガイドがあれば、最初から興味を持って楽しめる人が増えていくはず」(スピーク・荒川氏)。

カスタマイズ成功企業やオーナーに共通しているのが「入居者との対話」。手間を惜しまず、入居者と施工者の間に立って、もしくは入居者とともに部屋づくりを進めていくことが求められる。「壁紙を選べます」「改装できます」とシステマチックに紹介するだけでは、前知識のないユーザーには響かない。より丁寧な提案が求められているということだ。また、オーナーや管理会社のきめ細やかな管理は当然のことながら、趣味嗜好が合う人が揃った空間づくりなど、さまざまな要素とあわせて提案していくことも重要になってくるだろう。(umi)

【関連記事】

・賃貸カスタマイズ時代の到来(2012/3/6)

【関連ニュース】

・ユーザーが自由にカスタマイズできる団地リノベーションを開始/UR都市機構(2013/06/20)

・LDの壁を入居者好みにアレンジ。「カスタマイズUR」、都内3物件に導入/UR都市機構(2013/07/22])

・「カスタマイズUR」、都内3物件で入居者募集/UR都市機構(2013/08/28)