(株)MUJI HOUSEが、既存のライフラインに依存せず、エネルギーを自給自足できる設備を整えたトレーラーハウス「インフラゼロでも暮らせる家」の商品化に向けて動いている。同社は昨年3月に実証実験「ゼロ・プロジェクト」を開始。2025年の実用化を目指し、今年4月にはプロトタイプを報道陣に公開した。この「家」、一体どのようなものなのか。

◆電気は太陽光発電、水は循環システムで

プロトタイプは、ユーティリティ棟とリビング棟の2棟で構成されている。共に木造で、広さは12平方メートルほど。

ユーティリティ棟でまず目に付くのは、壁・屋根と一体の太陽光パネル。こうすることで、太陽高度が低い朝方や冬の季節にも発電できるという。2人暮らしの場合、最大で約3日分の電力を蓄電することが可能で、蓄電容量はスマートフォンなどで確認できる。パネルの素材は、耐久面に優れるシリコン系になっている。

中に入ると、左手にIHクッキングヒーターやシンク、冷蔵庫、電子レンジ、ケトルといったキッチン設備、右手に温水シャワー、奥に水循環システムがある。水循環システムは、生活雑排水を浄化し、循環して利用できるようにするもの。2人暮らしで1日当たりに必要な水量約200リットル分のタンクを備えている。もちろん料理やシャワーで使う電気は太陽光パネルで発電した電力で、水は水循環システムで浄化したもので賄う形だ。

|

|

|

◆排泄物や生ごみは微生物が分解

リビング棟に移る。取材日は雨が降っていて、少し肌寒いくらいだったのだが、記者が中に入って最初に感じたのは暖かさだった。断熱材は、壁と床下は厚さ90mm、屋根は厚さ60mmのものを使用しているといい、同社取締役商品開発部長でプロジェクト推進責任者の川内浩司氏によれば、「(昨年)11月から開発スタッフの間で試泊をしているが、冬でも、日中に陽が入る日には夜もエアコンがいらないぐらい」の高い断熱性とのこと。

リビング棟の屋根にも太陽光パネルを設置。室内にはマットレス2台にエアコン、照明、簡易冷蔵庫、蓄電池、バイオトイレなどが備えられている。飲用水の持ち込みは必要だが、暮らしていくのに特段問題ないレベルにそろっている。

バイオトイレは、便器におがくずが入っており、そこに住んでいる微生物が排泄物や生ごみ、トイレットペーパーなどを分解する。微生物が活発に活動できるよう、電気を使用して中の温度を約40度に維持している。1日に20回程度使用することができ、2人暮らしであれば問題なく生活することができるという。洗面器は、ポリタンクに入った水を吸い上げる簡易的な自動水栓のシステムを採用している。

◆課題は悪天候時の蓄電と、水循環システムのコンパクト化

現在は試泊を募り、実際に泊まった参加者から住み心地や仕様、設備面についてのフィードバックを受けている。第2タームの申し込みは5月31日に始まる(6月23日まで)が、現時点で既に見えている課題もある。

まず、蓄電池の問題。シミュレーションを重ね、別荘のように週末に利用するだけであれば問題ないという見立てだったが、どんなに大きな蓄電池でも雨が3日続くと「やっぱり苦しい」(川内氏)という。これを受け、プロトタイプ2号機には、電気が足りなくなった場合に備えて電気自動車や発電機を準備の上、外部から給電をして、それを蓄電して使えるようにする仕組みを整えるとのこと。

もう一つが、ユーティリティ棟12平方メートルのうち約3分の2を占めている水循環システムのコンパクト化だ。「もっと洗練させて、コンパクトにしたい。そうすることでコストも下げられるし、メンテナンス性も上がってくる」(同氏)。

◆最終着地点は「自給自足型の集合体」

「ゼロ・プロジェクト」について、川内氏は「人もインフラも少ない所は、土地としての価値が小さいように見られがちだが、素敵な環境がある。そこで暮らしてみたいという人も多いのではないか。高齢者でも幼児でも誰でも、非日常的なこういう場所に豊かな日常の暮らしを持ち込みたいと思っているはず。そんな思いをかなえるべく、このプロジェクトはスタートした」と説明。さらに、「そういうパーソナルな要求に応える一方で、人口減における空き家問題、老朽化する地方インフラ、そして多発する自然災害。それらにも屈しない暮らしの器を実現し、柔軟に暮らせる多極点居住をもっと身近なものにして、社会全体に貢献したい」と話す。

プロジェクトの最終着地点の構想についても語ってくれた。「インフラゼロハウスがセンターハウスのようになって、そこで水は使える、周り(の家)も電気が使える自給自足型の集合体ができたら、すごく安心して暮らせるんじゃないかと妄想している。多少の物があって、エネルギーも水も食料も全てここで完結して、みんながお互い様、おかげ様精神と、お天道さんに感謝しながら生活するなんていう、まるで何百年か前の精神構造に戻ることが、ひょっとしたら明るい未来の暮らしをつくるんじゃないか」。

◇ ◇ ◇

日本のインフラの多くは高度経済成長期に整備された。そして今、その老朽化が大きな問題となっている。

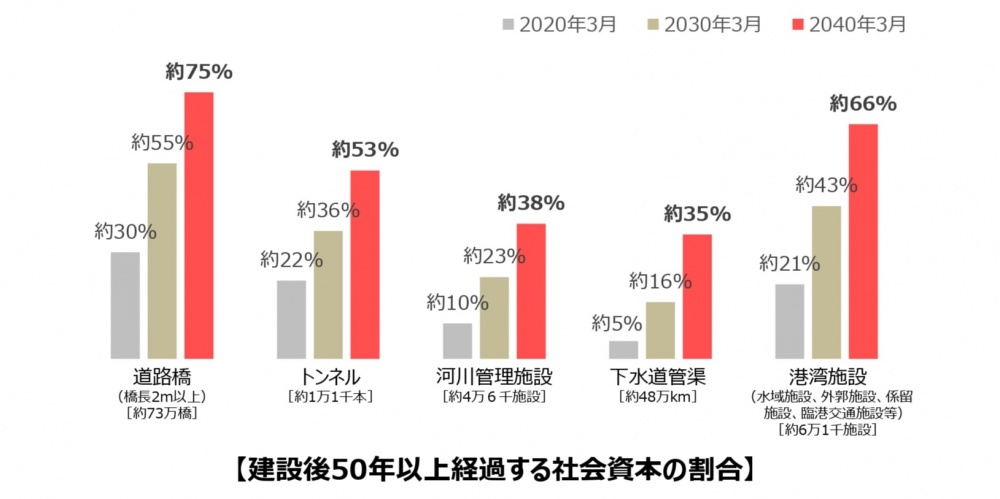

国土交通省の「社会資本の老朽化対策情報ポータルサイト」内の「社会資本の老朽化の現状と将来」によれば、建設後50年を経過するインフラは、30年3月で道路橋(約73万橋(橋長2m以上の橋))の約55%、トンネル(約1万1,000本)の約36%、水門等の河川管理施設(約4万6,000施設)の約23%、下水道管きょ(総延長約48万km)の約16%、水域施設・外郭施設・係留施設・臨港交通施設等の港湾施設(約6万1,000施設)の約43%。40年3月には、これらが順に約75%、約53%、約38%、約35%、約66%になる。

今や対応は喫緊の課題だが、修繕に当たって予算には限りがあるし、人手もとても十分とは言いがたいはず。「インフラゼロでも暮らせる家」の実証実験と実用化、それらの過程で集積する知見が、その解決に寄与するものになり得るか。プロジェクトの進行と同社の挑戦に、引き続き注目していきたい。(木)