東日本大震災後、BCPを強化

三井不動産(株)が官民地元一体となって開発を進めている「日本橋再生計画」。その一環として、東京・中央区の「江戸桜通り」と「昭和通り」の結節点に1月10日、同社とアステラス製薬(株)が共同で開発した地上17階建て、高さ87mのオフィスビル「日本橋アステラス三井ビルディング」(東京都中央区日本橋本町)が竣工した。東日本大震災を経て、災害などの緊急時でも、72時間事業を継続できる計画に変更したのが同ビル最大の特徴。環境対策にも注力し、オフィスビル版では取得実績ゼロの「LEED-CS」ゴールドランクも取得予定だ。竣工した同ビルをレポートする。

歴史と風格を継承する「西」に対し、「東」は賑わいと界隈性を回復

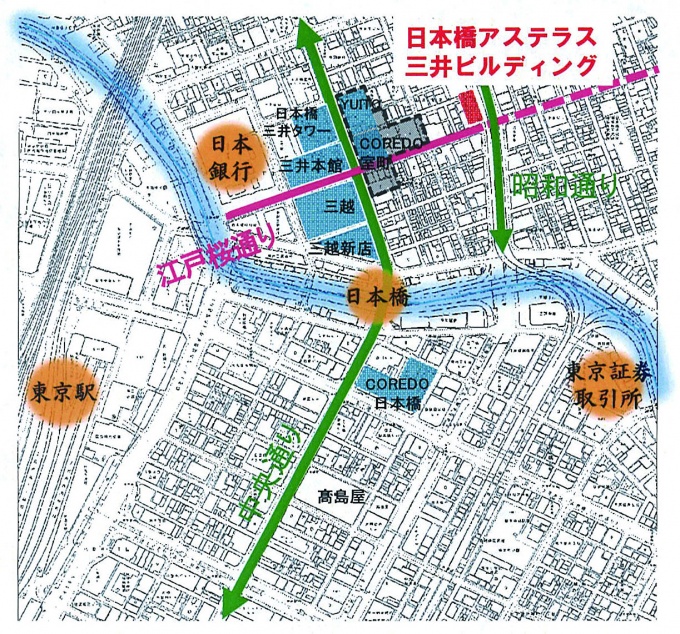

日本橋再生計画では、「中央通り」の賑わい軸を中心とし、「江戸桜通り」の西端は日本銀行が歴史と風格を継承、東端は賑わいと界隈性の回復を目指す街路整備が行なわれている。その東地区に誕生したのが、「日本橋アステラス三井ビルディング」だ(写真上から2番目の地図参照)。

日本橋本町は、昔から製薬関係の企業が集積してきた歴史ある土地。同社がアステラス製薬に本社ビル移転計画を打診したところ、共同開発が実現。同エリアに三井不動産が5棟、アステラス製薬が3棟所有していたビルを、街区再編した。

建物計画については、賑わいと界隈性を生み出すため、商業施設の誘致を検討。そこで、東京都の業務商業育成型総合設計を利用することに。その結果、容積割増により17階建てのビル計画が認められた。4~17階にアステラス製薬が入居。1階にはスーパーマーケットの「マルエツプチ」、2・3階にはシダックス(株)が運営するオフィスワーカー向け飲食店が、2月中旬から入居する予定となっている。

外観は、「日本銀行」や「室町東三井ビルディング(COREDO室町)」が連なる江戸桜通り沿いのまち並みとの連続性を考慮し、低層部の高さを31m(百尺)に統一。ガラスカーテンウォールで凹凸を付けて表現した。敷地内の南西部分には、製薬会社ならではのアイディアにより、実際に薬草として使用できる草木を配した植栽帯「薬ガーデン」を設置。「ドクダミ」「ツワブキ」「オタフクナンテン」など、約15種類で構成されている。

1階のオフィスエントランスは、「裏勝り(うらまさり)」を応用した壁面アートの「裏勝り壁」が特徴的。「裏勝り」とは、江戸時代、庶民の贅沢が禁じられていた時に、表地は地味だが裏地でおしゃれを楽しんでいたというもの。同手法を採用して「江戸の粋」を演出、外を歩く歩行者からもアートを楽しめるようにした。

オフィス基準貸室は、約1,020平方メートルの整形無柱空間。天井高は約2,800mmを確保し、開放感のあるオフィス空間となっている。また、約3,000個のLED照明を専有部に標準採用。共用部以外での導入は、三井不動産初の試みとなる。

72時間の事業継続を可能とし、「BCP」に対応

同ビル最大の特徴は、テナント企業の「BCP」対応について、震災後に再検討したことと言えるだろう。

2011年2月の着工時は、ハニカムダンパーを2~14階に分散配置する制震構造の採用と、非常時に防災機器への電力供給等を行なう48時間仕様の非常用自家発電機の設置にとどまっていた。しかし、その後の震災から得た教訓を生かし、非常時でも業務継続可能な環境を確保すべく、電力・館内環境の見直しを図った。

非常用発電機は、従前の48時間から72時間に延長。パソコンや電話、プリンター等が使用可能な電力(1平方メートル当たり15VA)を、 テナント室内に供給できるようにした。エレベーターはバンク2台運転を可能に。さらに、オフィスビル72時間分の生活水約7万3,500リットルを用意、断水時にも貯水槽より雑用水を供給し、すべての箇所のトイレを使用可能とした。

また、「被災度判定システム」を導入。建物の揺れを計測する装置を6~7階ごとに1ヵ所ずつ設置することで、揺れをリアルタイムで把握できるとともに、地震直後の被災度判定支援にも有用だという。そのほか、非常用換気窓や非常用マンホールトイレ、備蓄品を用意。非常用エレベーター・エスカレーターの耐震性能向上も図るなど、災害対策に万全を期している。

震災後、BCPへの対応を強化することで「安心」「安全」「サスティナビリティ」を重視した建物づくりを推進してきた同社。ビルディング事業一部事業グループ長の金谷篤実氏は、「72時間の事業継続のほかにも、防災体制、管理体制を強化することにより、オフィスワーカーが安心して仕事に臨める環境づくりができた」と胸を張る。

CO2排出量を約40%削減できる環境ビル

専有部のLED化に加え、さまざまな環境対策も採り入れた。

まずは、「クールビズ対応空調機」の採用。通常、26℃の空調で湿度が60%の場合、7割くらいの人が快適に感じるという。これを環境省が推奨するオフィスの平均設定温度28℃にすると、快適と感じる人は38%に減少するらしい。その点、同空調機なら快適感が損なわれない湿度にコントロールすることができ、快適と感じる比率は60%くらいまでアップするという。

そのほか、夜間の安価な電力で氷をつくり、昼間に冷熱を利用する「氷蓄熱」システムを導入。高性能Low-Eガラス・自動制御ブラインドの採用により、 空調負荷も低減する。自動制御ブラインドは、羽が上下することで部屋の奥に拡散光を反射させ、部屋全体を明るくする効果が。手動・オート運転が可能で、 オート運転の場合、気温の年間スケジュールが組み込まれており、それに合わせて自動的に羽が動く仕組みとなっている。

これらの取り組みにより、標準的なオフィスビルと比較してCO2排出量を約40%削減できるという。

さらに、テナントビル版では取得実績がない「LEED-CS」ゴールドランクの取得にも挑んでいる。

いまやビル建設において「環境」というキーワードは欠かせない。さらに、震災を契機に、企業のBCPに対する関心は高まっており、そうしたBCPに対応したオフィスビル建設も多く見られるようになっている。入居オフィスビルの選定も、「BCPに対応できている」ことを基準とするケースが増え、今後は重要なコンテンツになっていくのではないだろうか。

「月刊不動産流通」2013年3月号でも、BCP対策に関する特集記事を掲載している。BCPに興味のある方は、ぜひご一読いただきたい。(I)

**

【関連ニュース】

東京・日本橋に、BCP対策と環境重視したビルを竣工/三井不動産[2013/01/10]

複合ビル「(仮称)日本橋本町二丁目計画」を着工/三井不動産、アステラス製薬[2011/02/28]]