大京が第1号、デベ各社も続々と参入

分譲マンションの付加価値競争は激烈を極めているが、その一方で行き詰まり感が見えていたのも事実。そうした中、新たな付加価値として期待されているのが「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」だ。戸建住宅が先行していたZEHだが、今年に入って集合住宅におけるZEHの定義が決まり、経済産業省の実証事業が開始されるなど、大手デベが一斉にZEHマンション(ZEH-M(ゼム))供給に名乗りを上げはじめた。ZEHマンションを謳う(株)大京の「ライオンズ芦屋グランフォート」(兵庫県芦屋市、総戸数79戸、2019年6月竣工予定)の概要を見ながら、ZEH-Mの可能性や課題をみた。

集合住宅のZEH化遮る高い壁

「ZEH」とは、暮らしで使う一次エネルギー(冷暖房、照明、給湯など)を、住宅設備機器や断熱性能の向上等による「省エネ」と太陽光発電や家庭用燃料電池等による「創エネ」で相殺(ゼロに)できる住宅のこと。国は2020年までに標準的な新築住宅をZEHに、30年までには建設された新築住宅のエネルギー消費の平均をゼロとする目標を掲げ、12年度から補助金事業を継続するなどしてZEH供給を支援している。大手ハウスメーカーを中心に戸建住宅のZEH化は着々と進んでいる一方、集合住宅は省エネ・創エネの取り組みこそ散見されるものの、「ZEH」を謳うマンションはほぼなかった。それもそのはずで、そもそも集合住宅におけるZEHの定義がなく、国も集合住宅をZEH普及目標には組み入れていなかった。

ZEHを実現するには、住戸内の消費エネルギーを削減するため、断熱性を高めるなど外皮性能を向上させなければならない。戸建住宅についてはすでにそのノウハウが蓄積され、断熱材やサッシといった部材も豊富に揃っているが、集合住宅については対応部材が少なく、そのノウハウも構築されてない。当然、コストにも跳ね返ってくる。

大きな問題となるのが「創エネ」。戸建住宅でも集合住宅でも、創エネのカギを握るのは「太陽光発電」。戸建住宅は大きな屋根を付ければ、家庭内の消費エネルギーを賄えるだけの電気を作ることはたやすい。だが、屋上の面積が限られている集合住宅は、階数(戸数)が増えれば増えるほど戸当たりの発電量が低減していくハンデを抱えている。低層にすれば戸当たり発電量は増やせるが、容積を消化できなければ事業性が確保できない。マンションのZEH化には、可能な限りの省エネ対策に加え、戸数と創エネ、そして事業採算性を高次元でバランスしなければならないのだ。

だが、住宅の多くを占める集合住宅のZEH化を進めなければ、政府目標の達成は危うい。ようやく今年に入り、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)における集合住宅のZEHの定義が決定(戸建住宅とほぼ同水準)。経済産業省の「高層ZEH-M実証実験」も開始されたことで、分譲マンションにおいても本格的にZEHを目指していく土壌が出来上がった。

高断熱・創エネでエネルギー消費8割減

では、実際ZEH-Mを作るには、どれほどのハードルがあるかをみていこう。

大京の「ライオンズ芦屋グランフォート」は、経済産業省の定める「Nearly ZEHーM(ニアリー・ゼム)」として、BELS評価書を取得した初の中層マンションだ。集合住宅のZEH認定は、再生エネルギーを除いた省エネ率20%以上等を絶対条件とし、再生エネルギーを含めた1次エネルギー削減率が100%以上となるものを「ZEH-M」、75%以上が「Nearly ZEH-M」、50%以上が「ZEH-M Ready」、それ以下が「ZEH-M Oriented」と4分類される。大京の物件は、上から2番目で、公的ZEH-Mの認定を受けた物件では現状最高レベル、1次エネルギー削減率80%以上というスペックを持つ。

まず「省エネ」。重要なのがUA値(熱損失を外皮面積で除したもの)の低減、平たく言えば断熱性能の向上だ。もっとも効果的なのは、熱が逃げる開口部の断熱。同物件では、一般的な断熱サッシであるLow-E複層ガラスではなく、寒冷地仕様同等のアルゴンガス封入の複層ガラスを採用。枠幅も拡大することで倍以上の断熱性を確保した。また、通常は日射を弾くため外気側にするLow―E膜をあえて室内側にしている。「冬場はあえて日射を取得することで暖房エネルギーを減らすことができます。1次エネルギーを1.4%削減できます」とは、開発を主導した同社建設管理部商品企画室室長の中山雄生氏。たかが1.4%、されど1.4%である。

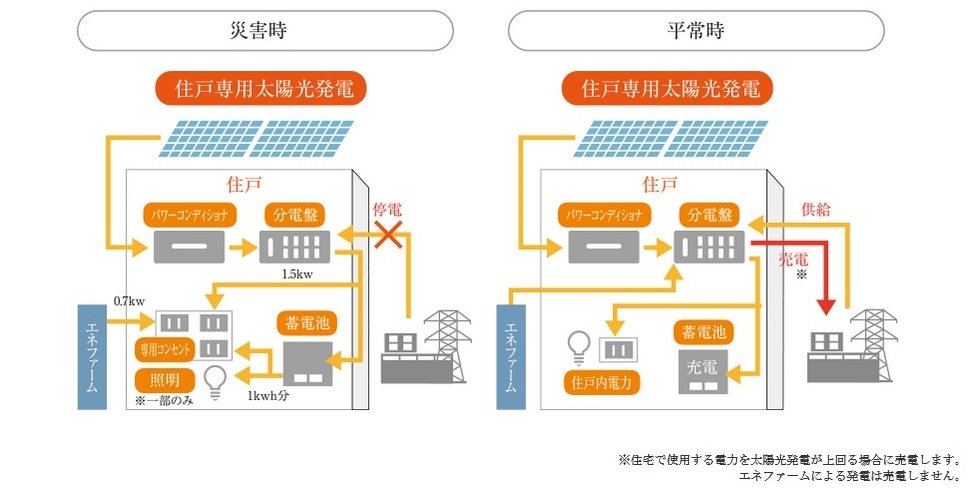

内断熱についても、通常は窓から450mmと梁などの熱橋部分にしか入れない断熱補強を床天井すべてに入れ、その厚さも20mmから55mmへ増している。このほか、高効率給湯器(燃料電池のエネファーム)、LED照明、節湯器具、高断熱浴槽といった細かい積み重ねで、1次エネルギーを32%削減している。

大京は自然の力を室内環境に取り込む「パッシブデザイン」に積極的なディベロッパーで知られる。同物件の建設地には、六甲山系からの風が吹き込む。これを玄関脇のスリットから取り込み、各部屋のガラリへと流し、リビングのサッシから抜く。機械に頼らず快適性を高める工夫だ。

|

|

|

一方「創エネ」の柱は、屋上にびっしりと並べられた太陽光発電パネル。各戸+共用部の一次エネルギー消費量(専有面積)に応じて2.34~3.51kWのパネルが割り当てられ、発電量に余剰があれば売電される。これにより、一次エネルギーの48%を賄う計算だ。

|

|

|

「防災」にも効く新たな付加価値へ

同物件がZEH化にかけたコストは、戸当たり計算で約300万円にものぼる。同物件の販売価格は4,400万~5,900万円台だが、補助金がなければこの価格ではとうてい販売はできない。

同社では、戸当たりの年間光熱費削減額を約13万円とし、その効果をアピールしているものの「今のところ、ZEHによる省エネ効果の算出には基準がない。そのユーザーメリットをどう訴求していくかがカギになる」(中山氏)と、販売手法についてはまだまだ手さぐりのようだ。そこで、同物件がアピールしているのが「防災」だ。

|

|

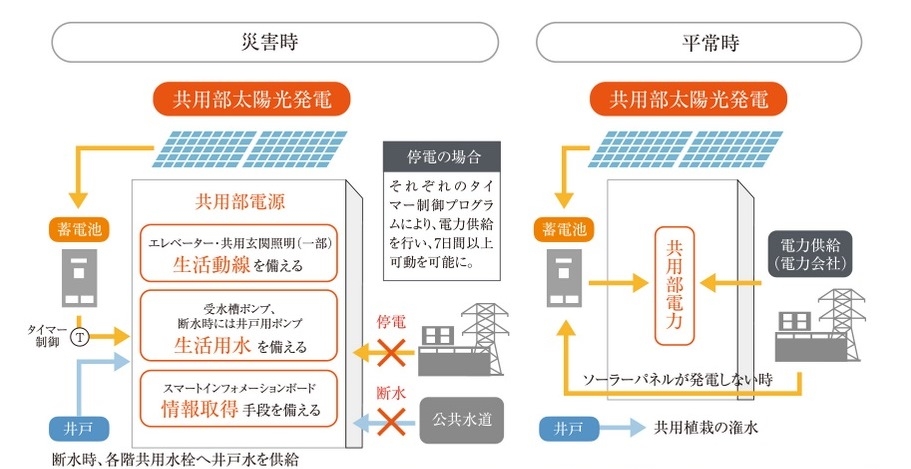

ZEH-Mは、自らエネルギーを生み出すことができる。その余剰エネルギーをライフライン維持に活用するのだ。同物件には、専有部・共用部それぞれに蓄電池が備わり、井戸と井戸水を各フロアに揚水するためのポンプを設置している。太陽が出ていれば太陽光発電と蓄電池からの電力供給で、専有部と共用部のエレベーターや非常用照明、サイネージ(伝言板)、WIFIが使え、井戸から各戸に給水されトイレ等も使える。ガスが復旧すれば給湯・発電できるし、もしライフラインの復旧が長引いても、1週間は生活インフラを持続できるという。これらは「ZEHであるから成り立つ仕組み」(同氏)だという。

また、「省エネ」というととかく専有部に目が行きがちだが、マンション自体の創エネ性能が高いということは、共用部の維持管理費にも効いてくる。同物件でも太陽光発電や井戸水の使用で、「管理費を戸当たり年間1万円はダウンできる」(同氏)と試算している。

◆◆◆

今年度からスタートした経済産業省の「高層ZEH-M実証実験」で補助金をもらうには、「ZEHデベロッパー」として登録しなければならない。これまで大京や野村不動産(株)、三菱地所レジデンス(株)などすでに24社が登録を完了しており、18年を「ZEH-M元年」として、業界あげて本格普及への第一歩を踏み出すことになろう。

だが、課題も多い。ZEH化を支えるための住宅設備や部材(サッシなど)が、戸建用と比べ圧倒的に少なく、価格もまだまだ高い。各社のZEH―M供給方針をみても、18年度については年間1~2物件というところが多い。補助金なしで事業を成り立たせるには、相当の時間がかかるだろう。

しかし、新築マンションは、価格が上がっている割に新たな付加価値づくりでは手詰まり感が見ているのが事実。ユーザーがメリットをダイレクトに享受できるZEHは、そのトップバッターとして大いに期待できそうだ。(J)